| トップページヘ |

| 木村秀政博士 古崎仁一 | ||||||||||||

| 1985年頃、東京港区にある航空政策研究会のオフィスでは、ある日になると決まって華やいだ雰囲気に包まれた。週二回巡ってくるその日には、女性職員は皆うきうきした気持ちを押さえようもなく、書類をそろえる指先や化粧を直すしぐさにも思わず気合いが入ってしまう、張りきりようだったそうである。 その原因の主、当時の木村会長は齢八十にもなろうと言うのに、少年の純真さを感じさせるスマートな振る舞いで彼女らのハートを射止めていたのである。氏は常に女性達の様子に気を払い、髪型や服装ののわずかな変化も決して見のがすことなく、つぼを得たねぎらいの言葉をかけるのだそうである。 生前の氏に近しかった人達は、決まって、氏が醸し出す融和で優美な印象を語らずにはおられない。それを聞き取ったはずの筆者の筆力では、一見ダンディーとも見粉えるそのタレント性を到底表しようもなく、ダンディズムを捉えようとしたある文献のように、「彼の生涯はいわば一つの影響力。すなわちほとんど物語れないものである。それがつづいているうちは感じられるが、もはやなくなったときは、その結果を明らかにすることはできない。」(注1)といった感想を持つしかないようだ。 木村博士が初めて著した模型の本『模型飛行機の理論、設計、製作』は眼鏡をかけていない若い頃の口絵で飾られている。それは、何か、洋行帰りの維新の志士のような、晩年の優雅な姿からは想像し難い、意志と決意に満ちた少壮学者の風貌である。 この年、1930年、木村氏は東大の航空研究所へ研究生として入所し、「お陰でやりがいがありそうな仕事がボツボツ与えられるようになり、大学院時代の悩みも霧が晴れたように解消した。」と述べている。(注2)

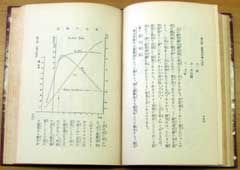

この頃の模型飛行機は木と紙でできた素朴なものであったが、1927年のリンドバーグによる大西洋横断飛行以降、アメリカでは模型飛行機の第一次ブームが巻き起こり、一年もたたないうちにキットメーカーの数が百倍にもなった。(注3) しかし、実際にはそのほとんどが飛行機の形をしたおもちゃにしか過ぎなかったために、実機関係者や政府の役人達は模型をまったくの玩具としか見ていなかった。 その後のアメリカでは、民間の模型業者や指導的な立場にあるモデラ−、模型雑誌編集者などの手によって正しい模型の認識が世に広まるのであるが、日本では官学の先生によるお墨付きが模型に与えられてしまったため、これをやる少年達の肩身が広がった反面、お上の指導による模型振興といった副作用が伴ってしまい、その後に模型飛行機趣味がたどることになる社会的立場の明暗を分けるに至ったのである。 戦後教授となった日大の学生達に、木村先生は航研時代の思い出を概して語らなかったそうである。同じ自伝のなかに、航研時代を振り返って、「若い時に責任ある仕事を任せられながら、役職の上でいわば下積みの時代が長かったことは、私を人間的に鍛えるのに役立ったように思われる。」とある。 航研機による記録飛行プロジェクトについて、今日では、記録飛行の意義そのものをも含めて、組織構成上のさまざまな欠陥が明らかになっている。事実、パイロットを務めた藤田雄蔵少佐(当時)の手記にさえ、あまりに多くの関係者による寄り合い所帯振りを見せつけられて、「とてもじゃないがこりゃア無理だ」みたいな表現が見渡せるほどである。(注4) 具体的には、記録飛行を決定したいきさつ、当初のディーゼルエンジン案から普通のガソリンエンジンへの変更に関する人事、主翼の単行構造の採用、引き込み脚設計の責任、記録飛行時のフライトプラン、記録飛行後の後始末、などが富塚教授の著書に指摘されている。(注5) 担当割り当ての組織図によれば、木村技師(当時)は胴体尾翼などの構造物と飛行試験などのごく限られた部分である。しかし実際には機体の整備を含む飛行試験全体の現場仕事に広く関わっていたようである。藤田少佐と同乗しての性能試験を浜松で行っていることからしても、記録飛行の時には自分が乗って飛行機を飛ばしたいと自然に考えるようになって行ったろうと筆者は想像する。 飛行機を飛ばしたいという意味は自分で操縦するということではなく、もてる性能を遺憾なく発揮させることである。「(良く)飛んだ時の感激は模型も実機も変わりない。」と後年述べる木村氏は模型の経験を通じて、良く飛ばすことの必然性をしっかり分かっていた。 競技会なら一番長く飛ばすこと、戦闘機ならスピードと上昇力、爆撃機なら搭載量と航続距離、そして長距離機なら燃料をちびちび使って機体を走らせることである。 実際、木村氏は記録飛行の本番に同乗を希望した。機上でしか得られない情報をもとにそのつど変化する迎角と最適絞り弁とを合わせようというのである。この申し出は直属の上司である飛行機部の小川主任には理解されたものの、発動機部の責任者田中氏には強硬に反対された。その程度の仕事なら操縦者に前もって必要なチャートを与えておけばよいと言うのである。(注5)そして木村氏の同乗はかなわなかったのであるが、一寸この間の事情を考察してみたい。 航研機計画の最大の弱点は引き込み脚の設計にあって、このためにトライアルが大きく遅延した。これは最初飛行機部の担当であったものが、トラブル続きでどうにもならなくなり代わって発動機部が改装して完成させたいきさつがある。設計がいかにもまずいと富塚教授は批判しているが、結果的には機械工作の技術力の問題だったようで、むげに飛行機部を非難するには当らないようにも思える。その結果発動機部の発言力が大きくなり、木村氏の代わりに航空機関士の関根技手を乗せて、発動機部は、いわば自分達が担当した仕事の成功を担保したのである。「(結果的に)関根技手の腕を振るう場面はなかったようであるが。氏がお守りとして付いてくれたお陰で、我々は地上で安心しておれたという効果があったといえる。」と発動機部員だった富塚教授は述べている。 歴史に「もし」はないのであるが、空想好きの筆者の性向を御理解いただきたい。 航研機の記録飛行ではまだ十分に飛べる燃料が残っているのに、なぜ降りてしまったかという疑問がある。一般的には一義的に、パイロット藤田少佐の判断による。ということになっている。手記によると自動操縦装置が故障し、回転計も読めなくなり、エンジンに軽い振動が発生したとある。自動操縦装置の故障とはラダ−の反応が悪くなり旋回時のバランスがとれなくなったので、ラダ−だけを切り離し、足で動かすようにしただけのことである。回転計の故障とは言ってもスロットルやミクスチャーコントロールは生きているし、シリンダー水温計もあるのだから実質問題ない。航空機関士は何をしていたのだろう。スロットルの操作に伴う音の変化で回転の程度は容易に見当がつくのではなかろうか。エンジン振動にしても、最初9トンあった機体が最後は5トンになるのだからだんだん目立ってくるのは必定である。 また、周回の途中太田市付近で雲を避けるために旋回して高度を取ったがたいしたロスにはならなかったという記述や、これ一回きりの記録飛行とは思っていなかったように受け取れる記述もある上、操縦に専念するあまり、渡されたチャートと実際の飛行データとを照合するのが面倒になったという記述まである。(注4) 木村技師と藤田パイロットの間には試験飛行を通じて互いの信頼関係が築かれていた。藤田少佐は有能なテストパイロットであり、自分の経験に基づいた独自の飛行理論を持っていて木村氏と不断に意見を交わしていたから、もし木村氏が同乗していて、運命の29周目に入ったところで『ぼくの計算ではまだ4周は行けるからもう少し飛んでみましょう。』と言われたとして、果たして、それを無視してそのまま着陸できたであろうか。 木村氏は記録達成後の祝賀会で、あたかも自分が乗り込めなかった記録飛行をを追慕するかのように、日本間の鴨居の上を天井につかまりながら部屋を一周した。親しい仲間だけが集まった飛行機部慰労会の余興の席での事である。 注記 一説によると、記録飛行後、排気弁を冷却するルーツ送風機の繭型ローターがガタっていたそうだが、それは出所不明のうわさ話しに過ぎないので今回は無視することにした。 今後の研究を待つ。

筆者はこれを「学校家庭模型航空機の製作法」(1942年版)の図面から製作した。

飛行振りを見ていたオールドファン(彼は大森から羽田へ移送される航研機をを目撃している。)はまるで実機のようだ、と感想をもらしていた。 設計図通りに作れば、風向きにより右でも左でも割と素直に上昇する反面、きちっとパターンを決めて飛ばそうとするとなんとも言うことを聞かない頑固な性格の持ち主である。(設計者の分身でもあるまいに。) A1型ライトプレーンは新聞社の委嘱によって設計されたモデルで、新聞社や教育機関などが主催する大会の課題機であった。つまり同じモデルを子供達に作らせて競技をさせるのである。大平洋戦争になって小学校が国民学校となると模型飛行機が正課として取り入れられ、男女の別なく模型づくりをさせられた。(写真3,4)これがいかに画一的な授業であったか、つぎのエピソードが示している。話してくれたのは元小川精機常務の澤田博氏である。

北村氏は自他共に認める模型飛行機ファンで早くからガソリンエンジンを使った大型の模型を作っており、自宅には収集されたエンジンや模型の資料がたくさんあったそうである。北村氏が作った飛行機で最も知られているのは「ブタに包丁」というUコン機だと思うが、(写真5) 氏は情報通でもあって、いろいろなことを戦後語っている。航研機との関連で言えば、航研機を製造した東京ガス電の鈴木さんという人がスパークプラグとエンジンを自作して、実際に模型を飛ばしたそうであるが、詳細は不明である。 澤田氏は北村(作家)先生や洗足池グループの指導の下、最先端の模型を作っていたので、学校の教科で作らされる古い模型はいかにも飛ばなさそうに思えた。そこで片面翼はやめにして当時流行のエッフェル400という翼型に作り直した。エッフェル搭のエッフェル氏が作った高級グライダーに使われる翼型である。これが、指導する先生の勘にさわったらしい。「大学のえらい先生が設計されたものを勝手に変えるのは何ごとか!。」というわけでこっぴどくしかられたのだそうである。 敗戦の結果それまでの軍国主義教育が否定され、墨塗り教科書が使われたように、模型飛行機にも墨が塗られたのであるが、それと時を同じくして皇居前広場では進駐米軍のGI達が大戦中に発明されたUコン飛行機なるものをブンブン飛ばしていた。これは模型愛好家のあいだでは良く知られた事なのに、なぜか新聞記事とか、GHQの宣伝映画などの客観的な記録が見当たらない。 占領軍の航空禁止令のせいで仕事がなくなった木村教授であったが、日大に迎えられると「スカイフレンズ」という模型飛行機倶楽部を立ち上げる。模型好きな学生と、仕事ができなくなった航空関係者が親交を交わすという史上まれにみる愉快な集まりができたのである。 当初、実機と同様模型飛行機も禁止されていると思われていたが、上記のような米兵模型愛好家の存在もあって、ほどなく模型飛行機は復権するのであるが、それについては木村教授がGHQに掛け合って、「禁止されているのは実機開発のための風洞実験用のものであって、いわゆる模型飛行機は対象外だ。」という意味での許可を取ってくれた。といった伝説が生まれるほど、模型愛好家の信頼は厚かった。 最晩年の木村博士は突然京都、奈良旅行を思いつく。目的は修学旅行の学生よろしく寺社巡りである。世界の航空史跡をあらかた見て回った旅慣れた博士が、国内の、しかも外人観光客がガイドと共に訪れるようなありきたりの観光地に何を見に行ったのだろう。 この時同行した航政研の職員、井出佳代子氏には鳥獣戯画や吉祥天女像などの文化財を見たいと説明しているけれど、筆者には何か別なものを確認したかったように思えてならない。 筆者が住む小諸市には東に真楽寺、西に布引き観音という寺社がある。いずれも子どもの頃に親しんだ場所である。そこへほんのときたま、十年に一回あるかないかぐらいの割り合いで訪れることがある。真楽寺ならうっそうとした杉林の下の静かなたたずまいに、 布引き観音なら崖にかけられた小さな祠へつづく道筋に、子どものころから変ることのない時間が、新鮮なまま、いつでも待ち受けていような、そんな気がすることがある。 木村博士は寺の境内で、古い仏像の前で、若い女性の手を借りながら下った急坂の砂利道で、凝縮された来し方の、思い返しようもないような記憶のかたまりを手延べしていたことだろう。 入院中の博士を、弟を連れて見舞った井出佳代子さんにぽつりと言った一言「いいですね 若い人は先があって。」というのは感謝の表れではなかったろうか。 参考文献 注1 、 生田耕作著 ダンディズム -栄光と悲惨- 奢霸都館 1980年 注2、 木村秀政著 わがヒコ−キ人生 日本図書センター 1997年 注3、Dave Thornburg 著 Do You Speak Model Airplane 1992年 注4、航空の技術と精神 -藤田雄蔵中佐遺稿- 朝日新聞 1940年 注5、富塚清著 航研機 三樹書房 1998年 写真3,4 高橋直二著 学校家庭模型航空機製作法 元宇館 1942年 写真5 Uコン技術誌 1973年 8月号 九天飛翔 -木村秀政博士追悼文集- 私家版 1987年 肖像写真 井出佳代子氏提供 |

|

|

|

| >>戻る |

模航研 長野県小諸市大字諸308-1